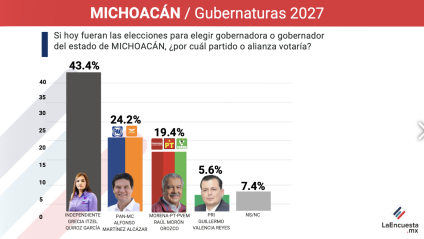

Las encuestas falsificadas en el ámbito político no son deslices técnicos ni fallas menores. Constituyen una práctica deliberada que explota la apariencia de objetividad científica para incidir en la opinión pública. En México, este procedimiento se ha perfeccionado hasta operar como un mecanismo de persuasión capaz de alterar percepciones, orientar narrativas y reducir la capacidad crítica del electorado. Lo que está en juego no es solo la calidad de la información, sino la integridad del proceso democrático.

El problema nace en el diseño metodológico. No se trata únicamente de casas improvisadas que emergen en tiempos electorales, sino de operaciones planificadas con antelación. Sus promotores no buscan medir, sino producir tendencias. Seleccionan muestras sesgadas, formulan preguntas inductivas y, cuando conviene, modifican bases de datos o “ajustan” ponderaciones para favorecer a quien financia el estudio. La finalidad no es ofrecer un diagnóstico confiable, sino construir una representación ventajosa para determinados actores políticos.

Una vez elaborado el contenido, se introduce en el circuito informativo mediante una cadena de difusión coordinada. Se presenta como “estudio de opinión” con formatos que imitan a medios reconocidos, se pauta en redes sociales, se replica en portales sin identidad editorial y se comparte en canales cerrados de mensajería. El objetivo es otorgar apariencia de legitimidad a resultados que carecen de sustento técnico. En este entorno, el valor del dato queda subordinado a su capacidad de moldear percepciones.

Previo y durante las campañas, la amplificación se intensifica. La publicidad digital permite que mediciones sin verificación circulen masivamente, incluso durante la veda. Paralelamente, los grupos de mensajería privada generan una sensación de cercanía y confianza que eleva la eficacia del mensaje. En la práctica, una pieza sin ficha técnica suele difundirse más rápido que una rectificación institucional.

Frente a episodios críticos — Señalamientos de funcionarios con el Crimen organizado, violencia, desapariciones e impunidad, debilitamiento del estado de derecho y escándalos de corrupción por parte de servidores públicos—, ciertas estrategias de comunicación oficial responden con encuestas de aprobación presidencial para instalar la idea de un respaldo mayoritario pese al deterioro gubernamental. Para conseguirlo, suelen combinarse maniobras como: descontextualizar indicadores, privilegiando la pregunta general de “aprobación” sobre métricas específicas y series comparables y el espacio público mediante la repetición sostenida de la misma gráfica o titular, a fin de producir una ilusión de consenso. El efecto práctico es desplazar el análisis de resultados concretos por una conclusión tautológica: si los niveles de aval son altos, “todo marcha bien”.

A ello se suma un incentivo material. Cuando la encuestadora declara que ella misma financió el estudio, se oculta al cliente real y se elude la fiscalización del gasto. La trazabilidad del financiamiento digital y de la producción del informe permanece difusa, lo que convierte a la medición a modo en un vehículo de propaganda no reportada.

Las consecuencias son significativas. La proliferación de cifras contradictorias degrada la credibilidad del instrumento demoscópico, perjudica a medios que las difunden de buena fe y deteriora la confianza en autoridades y resultados. El debate público se reduce a una carrera por posiciones —quién encabeza, por cuánto, quién remonta— y se margina la discusión sobre políticas, metas y evaluación de gestión. Lo que debería fortalecer la deliberación termina distorsionándola.

Asumido el contexto actual —con poderes formales y el organismo electoral condicionados por el grupo gobernante, contrapesos debilitados y transparencia restringida—, la expectativa de corrección desde dentro es mínima. La manipulación mediante encuestas no es una anomalía, sino una estrategia de comunicación recurrente. En estas condiciones, la regulación eficaz no vendrá de arriba. Las únicas barreras inmediatas son sociales y conductuales: reducir la superficie de engaño no difundiendo resultados del oficialismo; documentar y conservar evidencia de campañas pagadas; dejar de citar a firmas opacas y asignarles costo reputacional; apoyar a iniciativas de verificación y proyectos académicos que evalúen calidad metodológica; y construir repositorios públicos que registren quién publica, qué publica, cuándo y con qué método. Son acciones acotadas, pero acumulativas: restan alcance a la manipulación y elevan el costo de quienes la ejecutan.

No se trata de ganar la conversación, sino de proteger la deliberación. Hoy, está en riesgo la participación electoral: cuando se difunden encuestas para instalar la idea de que el resultado está decidido, se pretende inducir la abstención bajo el argumento de que “ya hay ganador” y que ningún voto puede modificar el desenlace. Ese mensaje desactiva preferencias, reduce la movilización y empobrece el mandato democrático.

Los comicios no se definen con percepciones fabricadas, sino con votos válidos contados en las urnas. Presentar un desenlace como inevitable antes de tiempo es una maniobra para reducir la participación y alterar la voluntad popular. Hasta que existan condiciones de autonomía, toda cifra que circule debe acompañarse de su comprobación. Sin ella, no es información: es propaganda; y ante la propaganda, la respuesta democrática es acudir a votar y sostener la deliberación con evidencias.